陈沛|我们需要作品评论

【作者】网站采编

【关键词】

【摘要】3 唐寅《陶穀贈詞軸》 5 所以,从评论者说,只要注意尊重别人的劳动 , 不把自己的偏爱强加于人 , 即使从个人偏爱出发各抒己见,也不会妨碍百花齐放。从作者说,要不怕别人夹有偏

3

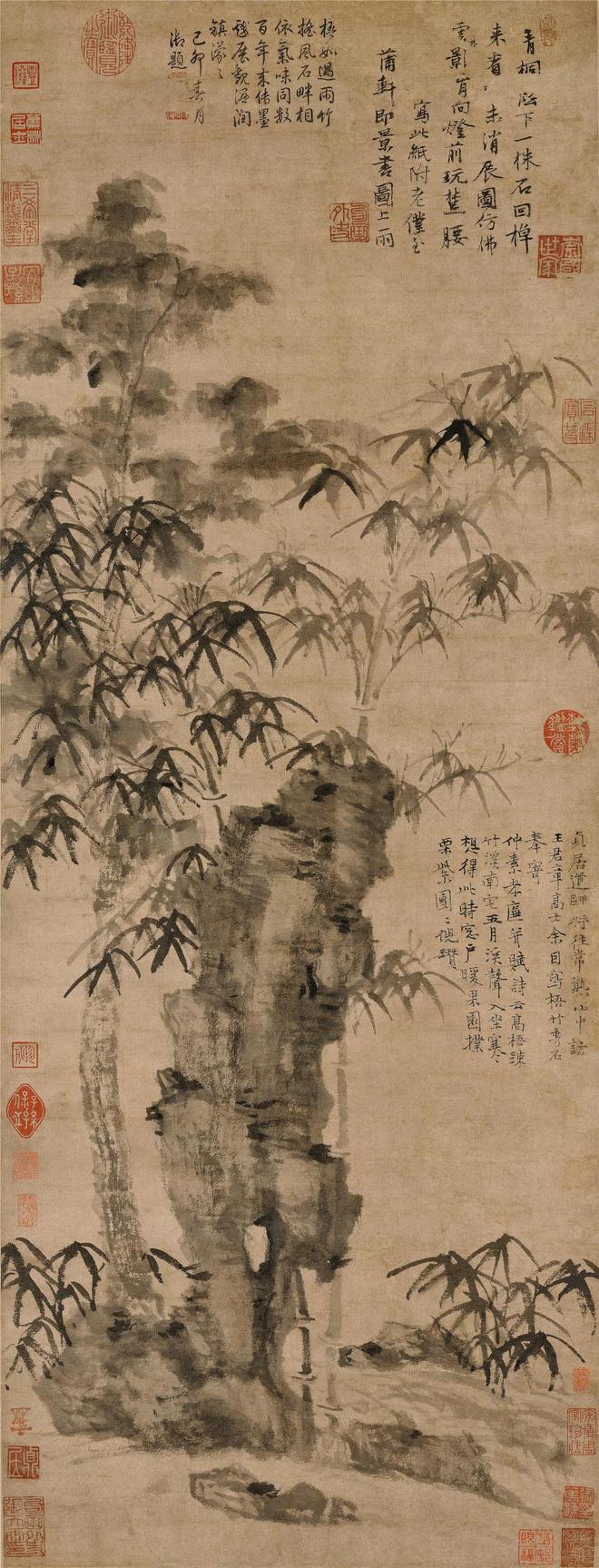

唐寅《陶穀贈詞軸》

5

所以,从评论者说,只要注意尊重别人的劳动 , 不把自己的偏爱强加于人 , 即使从个人偏爱出发各抒己见,也不会妨碍百花齐放。从作者说,要不怕别人夹有偏爱地对自己作品提出的要求 , 因为你不但有权接受或不接受 , 而且可以从比较中得到借鉴 , 来进一步修正、补充自己的看法 , 或是更加肯定自己的观点 ; 如果还顶不住各种意见,从而拿不定主意 , 那就更需要比较了。假若这种看法能成立的说,怕指为偏爱 , 不敢写作品评论就没有必要了。

【闻是】:艺术评论同样需要学习!

至于说 , 评论得不好会影响百花齐放。是的 , 一件事往在总有它两面 。评论得不好会影响百花齐放 , 评论得好就有利于百花齐放。怎办呢?就因噎废食 ? 不能。无言的沉默 , 常常会使作者恍惚 , 广大的欣赏者受不到必要训练的苦恼。这本身就不利于百花齐放。

用陈沛先生这段话开始:

难道没有意见吗?不。你仔细地听一听:“好多画老是翻印出版,好在哪里?”“有些画只讲渲染,不讲笔墨。 ”“画也不错 , 就是受外国影响太大。”等等。不过没有把这些不同的见解 , 记之于笔墨 , 公之于大众罢了。为什么不能把私下的议论 , 甚至已酝酿成熟的不同见解提出来探讨呢?据说评论一张画,可能来自爱好不同,怕指为偏爱。或者说,评论得不好,会影响百花齐放。或者是 , 都是熟人 , 何必呢? 于是在百花齐放的园地里 , 就缺乏百家争鸣的气氛了。

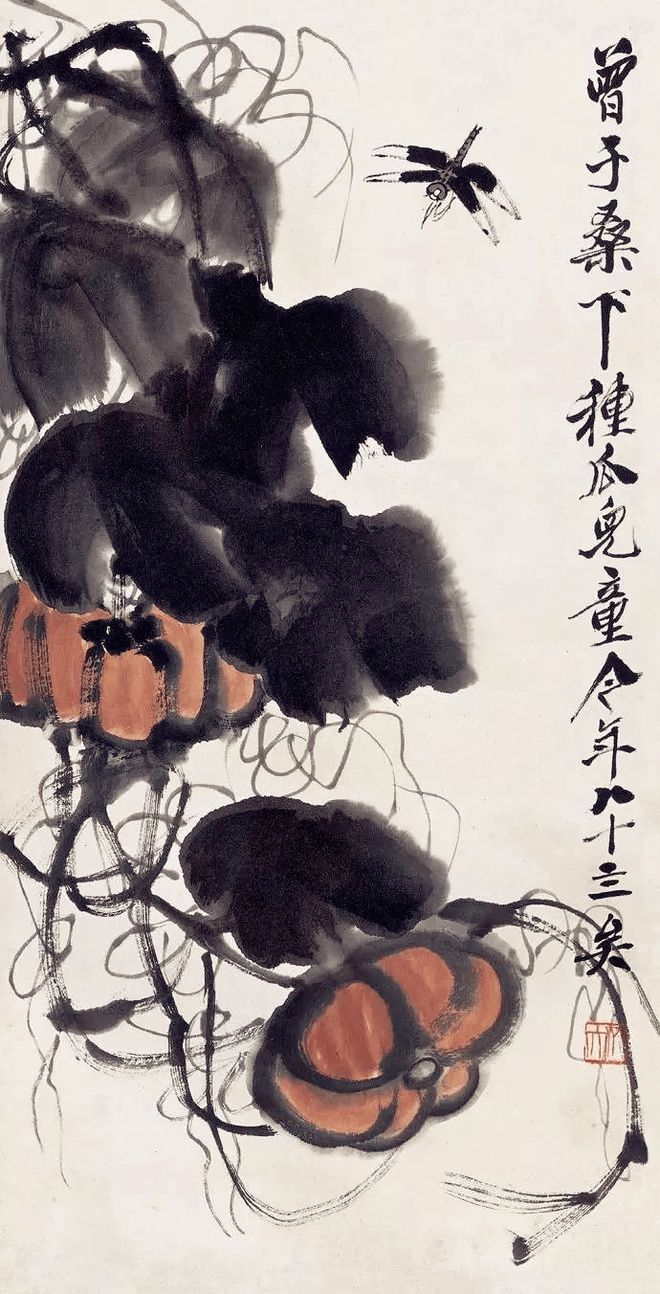

怀素 过钟帖

我们需要作品评论

7

再说,都是熟人 , 何苦呢 ? 这种顾虑也是可以理解的。“虚怀若谷” 的人是很多的 , 但是不习惯于这种公开地交换意见的人 , 也不能说是绝无仅有。而对这种情况 , 又怎么办呢 ? 在我们新社会里人与人的关系已起了根本变化,真正的好朋友、好同志 , 是建立在思想交流 , 业务交流的基础上 , 是需要“如切如磋 , 如琢如磨”。评论是一种真挚友谊的表现 , 所以 , 只要我们采取探讨的态度 。 即如由于知识不足 , 角度不同 , 偏爱有异 , 提出的意见不尽能为作者所接受 , 甚至完全不能同意 , 也无碍于熟人的真正友谊。如果少数人 , 感情上还一时扭转不过来 , 那也不怕引起别人的抱怨或反批评,而放弃“如切如磋 , 如琢如磨”的责任感。相反 , 只有坚持这种人与人的正确关系 , 渐渐地形成风气 , 是会慢慢地使少数人不习惯到习惯。如果看不到大多数人“虚怀若谷” ,需要这种公开地“如切如磋,如琢如磨”,而却于少数人不习惯于公开地思想和业务上的交流 , 就不敢写评论,既不利于树立正确的人与人的关系 , 也不利于百花齐放和学术水平的提高。况且我们还有一条保证 , 即准我说,也准你说和他说的百家争鸣的方针,作者和别人可以把不同的意见提出反批评,这一来 , 不仅使原来熟人更加熟了—相互更了解了—也可以通过这一思想和业务的交锋 , 使原来不熟的人 , 达到“不打不相识?”的妙境。所以 , 只要我们采取研究的态度 , 实事求是的精神 , 具体分析的方法 , 评论只能是一种友谊的表现 , 绝不是得罪人的手段。熟人需要评论,不熟的人也需要评论。不是何苦来 , 而是何苦不来!

8

1

陈沛

尺寸:44.7×24.8cm

一九一o年生。安徽无为人。擅美术理论。中央美术学院。曾任中央美术学院党委书记、副院长等职。长期从事美术组织领导工作。

我们不是经常听到作者这样的声音 : 对我的画有什么反映? 我们不是经常听到 一般欣赏者这样的苦恼 : 这张画好在哪里? 这就充分表达了作者和观众 对作品评论的愿望和要求。因此绝不能怕评得不好影响百花齐放 , 就率性放弃作品评论。怕评论得不好会影响百花齐放 , 实际的意思就是怕“踩线”。“线”大体有两条 , 一是香花与毒草的线 , 一是牡丹花与南瓜花的线。(即成就高低的线 , 这个比喻不一定恰当 , 姑用之) 是的 , 评论一件作品必须注意这两条线。但是 , 只要我们对第一条线(香花与毒草) , 采取十分慎重的态度 , 在没有十分把握前 , 宁肯当着一般问题来讨论 , 这种“踩线”的顾虑自会得到避免。况这类问题 , 在我们这里是极少的 , 因而主要的顾虑还不在这里 , 问题还在于第二条线 (成就的高低) , 分歧愈是大量的 , 顾虑也是最多的。怎么办呢 ? 那就要采取既慎重又大胆的态度。要慎重 , 就是说应该通过全面地、具体地分析 , 是十分就是十分 , 是八分就是八分 ; 但认识总有个过程 , 一下就评得那么恰如其分 , 也是困难的 ; 况实质问题只是这朵花香到什么程度 , 即是这幅作品达到如何成就的问题 , 所以又要大胆 , 不怕“踩线” 。我们对作品评论 , 必须力争全面、恰当 , 但也要容许片面 , 不完全恰当。这种容许 , 正是为了通过具体的分析 , 自由的讨论, 而达到由不同 的看法 , 到统一的认识 。 自然 , 有一些问题 , 也不是一经讨论, 就能 得到统一认识的。那也不要紧 , 只要都是言之有理 , 听之有因 , 一说就是牡丹花 , 一说只是南瓜花 , 就让各种见解暂时并存好了。这在历史上也是常有现象 , 但经过反复讨论, 历史终会 要肯定到底是牡丹花还 是南瓜花的 。 当然 , 从作者来说 , 总希望自己的作品是牡丹花 , 而不是南瓜花 。 但成就的高低 , 既不能自封 , 也不能强迫别人承认 , 只有经过自由讨论, 才能肯定成功的所在和不足的原因。所以在作品成就高低的分歧上 , 应该无碍于百花齐放。不仅如此 , 且还有利于学术研究。因为问题公开地摆在那里 , 就会吸引更多的人注意它 , 研究它 , 这就自然会提高学术水平。一举数得 , 何乐不为呢 !

文章来源:《文艺论坛》 网址: http://www.czyplzz.cn/zonghexinwen/2022/0927/416.html